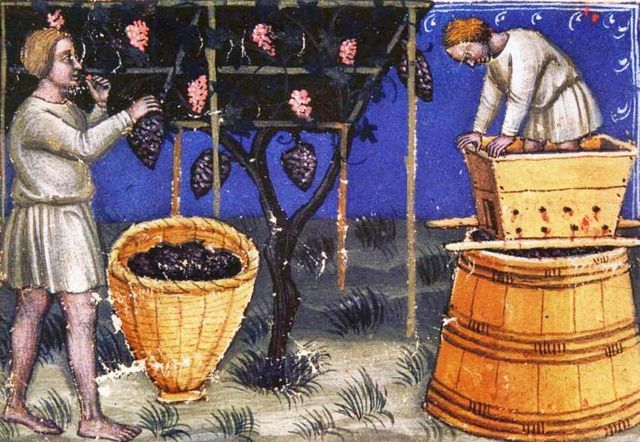

Quando si pensa al Medioevo vengono subito in mente castelli, cavalieri e tornei, ma c’è un aspetto meno raccontato che riguarda il vino, protagonista assoluto di quell’epoca. In Italia il Basso Medioevo, il periodo comunale che va dall’anno Mille alla scoperta dell’America, fu una vera età dell’oro per la viticoltura: mai come allora se ne produsse e consumò tanto, al punto che la penisola divenne il centro del commercio vinicolo del Mediterraneo e dell’Europa continentale.

Il vino non era soltanto una bevanda o un bene economico, ma assumeva un valore simbolico, sociale e persino terapeutico. Dante Alighieri, nel Purgatorio della Divina Commedia, lo descrive come la fusione perfetta tra il calore del sole e l’umore della vite, una metafora potente che richiama l’anima intellettiva infusa da Dio nell’uomo. Un’immagine che dice molto sul ruolo del vino nell’immaginario medievale: alimento, medicina, simbolo religioso e cultura.

Il vino non era consumato solo per diletto o per dissetarsi, ma era considerato positivo per la salute, una sorta di vero farmaco corroborante, proprio come nell’antichità. Non a caso, negli ospedali veniva somministrato ai degenti e ai pellegrini, e veniva distribuito anche ai poveri insieme al pane come alimento fondamentale. Le calorie del vino erano preziose per integrare i pasti quotidiani, e le donazioni di vino da parte dei cittadini facoltosi alle istituzioni caritatevoli erano frequenti e accuratamente registrate, sia negli archivi delle Opere pie sia in quelli domestici dei benefattori.

Non sorprende quindi che il vino fosse persino parte della paga dei lavoratori: manovali, muratori e contadini potevano rifiutare un lavoro se il vino o il vinello non era fornito o non era di qualità adeguata. Il cronista francese Charles de la Roncière, durante la sua visita a Firenze nel Trecento, annota stupito: “Le vin coule à flots sur les tables florentines” – il vino scorre a fiotti sulle tavole dei fiorentini. Anche i religiosi bevevano abitualmente: i frati dell’ospedale di Santa Maria della Scala a Siena, che trasgredivano le regole, venivano puniti con diete di solo pane, ma il vino non mancava mai.

Adotta o regala un filare

Puoi scegliere tra l’adozione di un filare in Toscana (Chianti) o in Puglia (Salento). L’adozione del filare dura 12 mesi e può iniziare in qualsiasi momento. L’adottante riceverà:

- aggiornamenti e approfondimenti mensili via email;

- il certificato di adozione e verrà apposta la targhetta in legno personalizzata sul filare;

- n.6 bottiglie di vino prodotto con il vitigno scelto

All’epoca esisteva un vero e proprio sistema regolamentato per il consumo e la vendita del vino. Le osterie e le mescite dovevano avere regolari licenze rilasciate dai Comuni, mentre il vino poteva essere venduto per il consumo casalingo o ai dettaglianti da qualsiasi privato, purché ci fosse un’eccedenza rispetto al consumo familiare. Non esisteva propriamente il produttore di vino come lo intendiamo oggi: a Firenze, ad esempio, chiunque possedesse un pezzo di terra coltivato a vigna e producesse più di quanto servisse alla famiglia poteva vendere.

I locali per il consumo erano numerosissimi, nelle città come nei villaggi: mescite e taverne si trovavano a ogni angolo di strada. Gli orari di esercizio erano rigidamente regolamentati dagli Statuti Comunali e influenzati dal controllo religioso sulla vita sociale: i vinattieri fiorentini dovevano chiudere durante la Quaresima, il Venerdì Santo e altri periodi religiosi, mentre a Montopoli tutte le rivendite di vino restavano chiuse durante le funzioni sacre. Anche l’abbinamento del vino al gioco d’azzardo era severamente regolamentato. Il vino era venduto persino negli alberghi, con liste distinte tra chi ne disponeva grazie al favore del Comune e chi invece era sprovvisto.

Non bisogna però immaginare il vino medievale con le caratteristiche a cui siamo abituati. Rispetto all’eredità dei Romani fu quasi un passo indietro: i vini erano fragili, duravano pochi mesi e tendevano a deteriorarsi in fretta, virando verso sapori sgradevoli o verso l’aceto. I difetti erano frequenti e per mascherarli si ricorreva spesso ad aggiunte di miele, spezie ed erbe aromatiche.

Pochi vini mediterranei, forti e alcolici, riuscivano a resistere abbastanza a lungo da affrontare viaggi e conservazioni prolungate, mentre la maggior parte doveva essere consumata subito, in attesa della vendemmia successiva. Le fonti dell’epoca confermano questa realtà: il notaio fiorentino Lapo Mazzei scriveva al mercante Marco Datini che già a metà luglio il vino assumeva un odore sgradevole simile a un’erba foraggera chiamata “guaime”.

Non mancavano regole severe. Gli statuti comunali fissavano con precisione l’inizio della vendemmia per evitare che qualcuno la anticipasse, mettendo sul mercato vino acerbo. Accanto ai vini più forti, riservati a occasioni importanti, esisteva un consumo diffuso di bevande leggere, annacquate o a basso grado alcolico: il cosiddetto vinello, che accompagnò per secoli i pasti quotidiani e sopravvisse fino ai primi del Novecento. Il vino era ovunque, e non solo nei riti religiosi.

Corso di Avvicinamento al Vino

Live (non registrato) da remoto e 1:1. Tre lezioni da due ore circa. Scopri il mondo del vino in tutte le sue principali componenti (vigna, cantina) e le attività di un vignaiolo. Impara a comprendere il vino e a degustarlo. Degustazione guidata a fine lezione.

Risuonava anche nelle taverne e nei canti goliardici, come il celebre In taberna quando sumus dei Carmina Burana, dove con ironia si elencano tutti i ceti sociali intenti a bere, dal servo al papa, dal povero al re. Così il vino medievale oscillava continuamente tra sacro e profano, tra calice eucaristico e bicchiere di osteria, tra simbolo spirituale e occasione di festa.

Il Medioevo fu quindi un periodo ambivalente per il vino: abbondanza senza precedenti, diffusione capillare e valore sociale, ma qualità spesso scarsa e tecniche arretrate. Eppure senza quell’epoca, con i suoi limiti e i suoi entusiasmi, il vino non avrebbe occupato un posto tanto centrale nella cultura italiana ed europea.

Bisognerà attendere i secoli successivi, soprattutto il Settecento, perché la viticoltura conosca un vero salto di qualità. Ma il Medioevo resta il tempo in cui il vino, più che mai, divenne parte della vita quotidiana, della fede, della salute e della convivialità, lasciando un’eredità che ancora oggi possiamo riconoscere nel nostro rapporto con il calice.

✍️ Nota per i lettori de Il Nomade di Vino: Questo articolo prende spunto e si ispira all’interessante approfondimentodi Annalisa Motta pubblicato sul blog di Guado al Melo.